高校生の生の声から政治への関心を考える

こんにちは!フェリス女学院大学4年の牧田未来と東海大学1年の川井龍です!

私たちは政治の村Students編集室に所属し、「若者が政治や地域への理解・関心を深め、今よりもっと政治に参加できるようにする」をミッションとして掲げ、今年7月から政治や地域について若者ならではの視点での記事の発信をおこなっています。

これから、月に1度のペースで記事を発信していきますので、お付き合いいただけますと幸いです!

今回は「こどもと政治」をテーマに、「かながわハイスクール議会2025」に参加された高校生の皆さんに政治についての思いを聞きました。

高校生の皆さんの政治に関する生の声がたくさん詰まったものになっていますので、是非最後までご覧ください!

"若者"の投票率の低迷

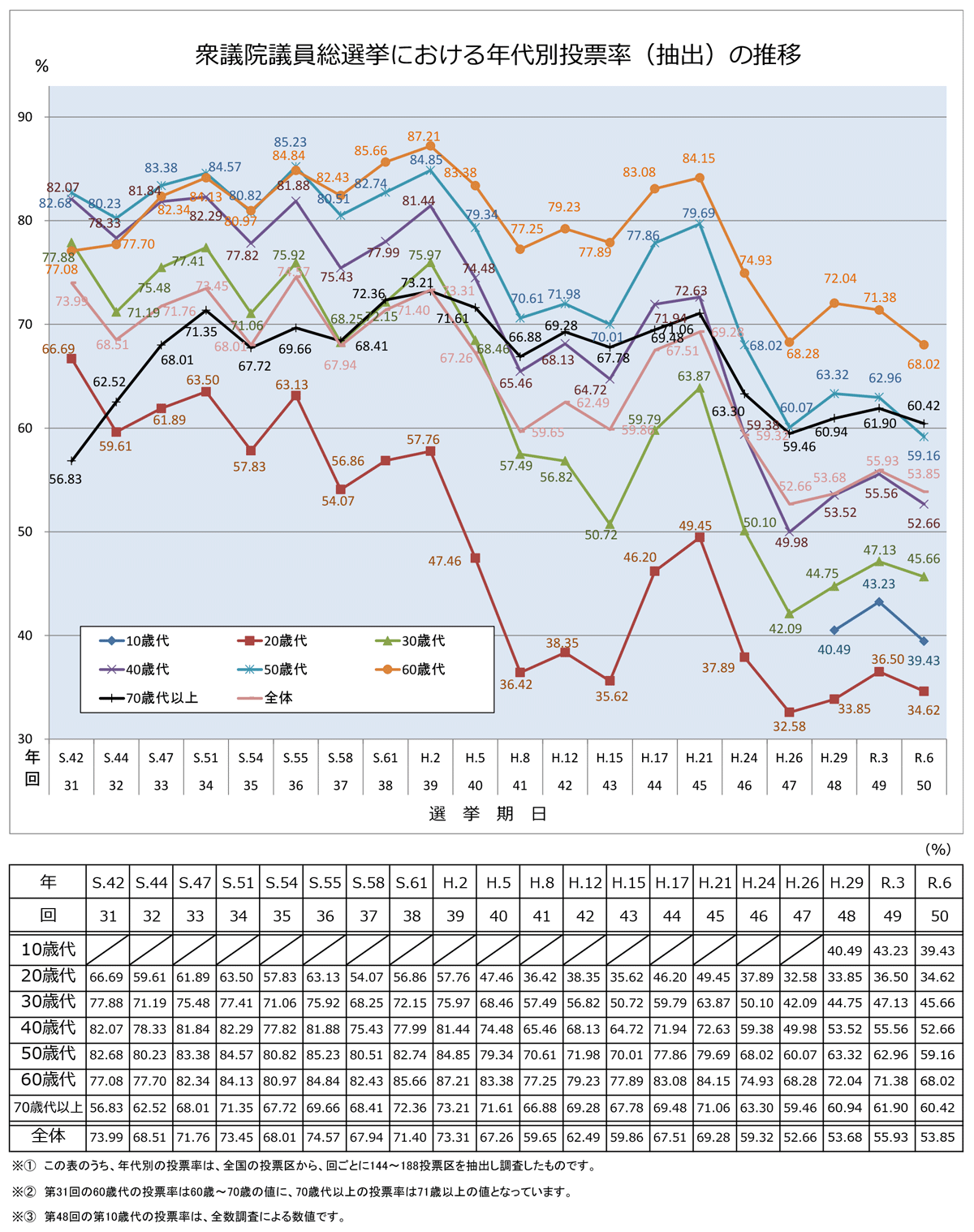

日本の若者の政治参加は低迷しています。総務省によると、令和6年10月に行われた第50回衆議院議員総選挙での投票率は10歳代が39.43%、20歳代が34.62%、30歳代が45.66%となっています。全年代を通じた投票率は53.85%でいずれの年代も下回っていることが分かります。

また、令和4年7月に行われた第26回参議院議員通常選挙では、10歳代が35.42%、20歳代が33.99%、30歳代が44.80%となっています。全年代を通じた投票率は52.05%で、こちらもいずれの年代においても下回っていることが分かります。

*総務省による衆議院議員総選挙における年代別投票率の推移

(総務省|国政選挙の年代別投票率の推移について)

投票率からは一概には言えませんが、私たちは政治を「遠い存在」と感じる意識や、政治議論をタブー視する風潮が背景にあるのではないかと感じました。「かながわハイスクール議会2025」は、高校生が模擬議会を通じて県政に提言する取り組みで、若者の政治への関心を高める好例です。本取材では、このイベントを通じて高校生の生の声を集めました。子どもの権利条約が求める参加権の観点からも、若者が主体的に政治に関わる環境整備が急務です。こうした現状は、若者の声を政治に反映させる教育の必要性を強く示しています。

かながわハイスクール議会2025

そこで、今回はかながわハイスクール議会2025に参加した高校生にアンケートとインタビューを行い、高校生の政治への思いを聞いて若い世代の投票率や政治への関心度が低い理由を明らかにしていきます。

今回私たちが取材した、かながわハイスクール議会2025(主催:公益社団法人日本青年会議所関東地区神奈川ブロック協議会 共催:神奈川県・神奈川県教育委員会・神奈川県議会)とは、高校生が神奈川県議会議員になりきって、神奈川県庁舎内にある実際の議場や委員会会議室で議論を行い、県政へ質問や政策提言を知事に投げかけてみる体験ができるものです。今年は神奈川県議会の議員定数(105人)に近い、101人もの高校生が集まり、8つの委員会に分かれて8月4日、8月6日、8月18日の3日間開催されました。

私たちは2日目を取材し、議会の様子の見学や高校生へのインタビューを行いました。

高校生ならではの新たな視点の意見が飛び交う活発な議論

8月6日の「かながわハイスクール議会2025」2日目は、県庁の委員会室で開催され、高校生が真剣かつ和やかに議論を進めている様子が見られました。「本物の県庁を使える貴重な機会」と参加者が感じているようで、委員会ごとのテーマに熱心に取り組んでいました。委員会により空気感は異なり、リーダー主導で進む班もあれば、全員で意見を出し合う班も。文化スポーツ観光常任委員会では「新しい県民ホールについて」を、防災委員会は「特殊詐欺対策について」を議論していました。他校生との交流も活発で、若者らしい柔軟な視点と笑顔が印象的でした。

データから読み取る、政治への関心が高い高校生の存在

アンケートでは、Googleフォームを用いて参加者へ任意で協力していただきました。回答者の参加学年は高校3年が最多の30名、それに続いて2年26名、1年15名の計71名。回答者の所属委員会は文教常任委員会と防災警察常任委員会がどちらも10件で最多でした。

参加の経験についての質問では「初めて」と答えた方が約90%、昨年からの継続理由は「貴重な機会」「他校交流」でした。

今回の参加者のうち、「身近な人と政治関係の話をするか」という質問(複数回答可)には、「家族と話す」は50%以上、「友達と話す」は40%以上、「先生と話す」は15%以上、そして「話をしない」と回答した人は25.4%でした。

社会科の授業への関心についての質問では選挙・経済・憲法についての授業が印象的だったと答えた方が多く、一方でまだそれらについての授業を受けていない人も10%いるといった結果になりました。

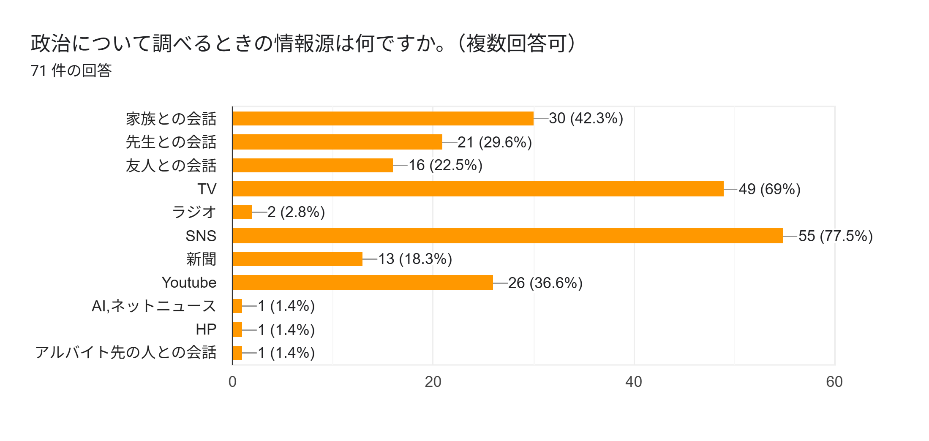

政治についての情報源はSNS(77.5%)、TV(69%)、YouTube(36.6%)、家族との会話(40%以上)となっており、SNSが多い結果となりました。

理想の選挙に関してはネット投票(30%)、若者政策・特典のある選挙(20%ずつ)に多くの回答が集まりました。

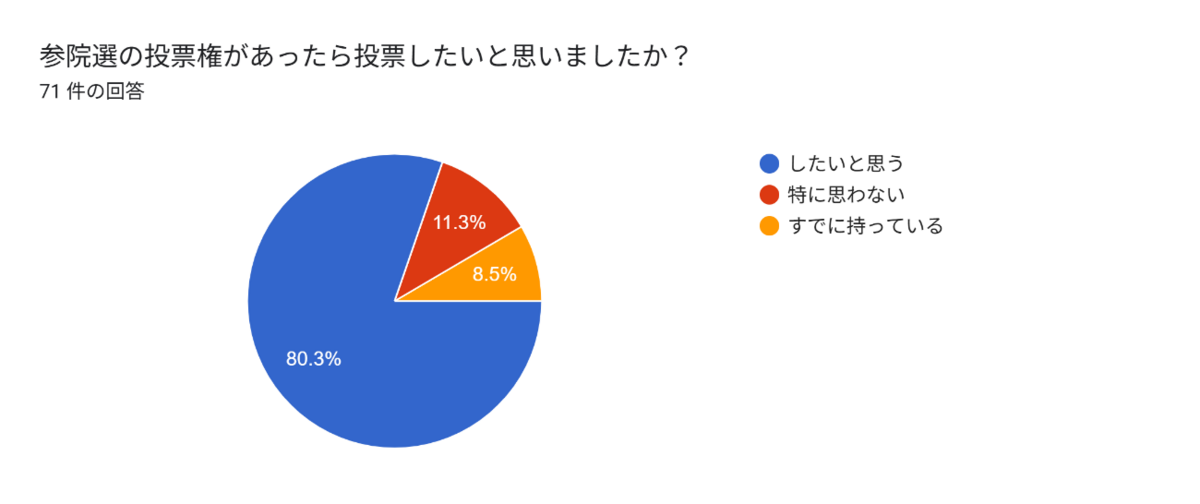

前回の参院選(令和7年7月)に対する投票意欲は「したかった」が80%以上、「特に思わない」が11.3%。

「投票したい」と回答した理由には「自分たちの未来に関わるから」などと、当事者意識を持っていることを感じられる意見が多くみられました。一方で投票に前向きではない人からは「自分が一票を入れてもその意見が反映されるとは思えない」という一票の価値についての意見や、SNSのデマによる意見の正確性についての懸念も挙げられました。80%以上の高校生が参院選に対して投票意欲を持っていることは非常に印象的で、このような層が若年層の政治参加を後押しします。

アンケートの質問内容と回答結果は、記事最後のリンクからご覧いただけます

インタビューから見えたSNSへの様々な意見

インタビューでは、高校生数名に政治への関心について取材しました。

①「なぜ政治に興味を持ちましたか」では、「ニュースを見て政治学を学びたいと思った」「公民の授業がきっかけだった」という回答が多く見られました。

②「どうしたら投票率を上げられるか」には、「ネット投票なら参加しやすい」「アニメキャラの投票証明書で若者を惹きつけたい」といったSNS活用の意見がある一方で、「SNSで流されるくらいなら投票はいらない」と慎重な声もありました。

③④の政治を話す相手や話題については、「父と消費税廃止について話す」「家族が高齢者向け政策に不満」と、メディアで得た情報を家族と共有する様子が多く見られました。

⑤「どんな選挙なら投票したいか」では、「若者向け政策」「自分の票で県政を変える経験ができる選挙」が挙がりました。

⑥⑦の前回の参院選への関心については、「若者向け政策があれば投票したい」と意欲的な声がある一方、「SNS上のデマが心配」との意見もありました。「こどもの笑顔を神奈川の中心に」といった高校生ならではの視点も印象的でした。

今回の「かながわハイスクール議会」への参加機会は、若者の主体性を引き出すきっかけとなり、政治への関心を持つ層が確かに存在していることがわかりました。

高校生の生の声から

アンケートとインタビューから、政治に関心を持つ高校生が多くいることが分かりました。

ハイスクール議会に参加していた多くの高校生が政治に興味があるとの回答でしたが、中には「あまり興味がない」、「1人の意見では何も変わらないと思う」などと政治に関して消極的な意見を挙げた高校生もおり、今後はこのような意見を持つ若い世代にどのようにアプローチをして政治に興味を持ってもらうのかを考えていくことが必要であると感じました。

また、SNSを使った選挙活動について否定的な意見も多く見られたことも印象的でした。今後はSNSを用いた適切な選挙活動や、投票をする私たちもメディアリテラシーを高めるなど、SNSとの上手な付き合い方が求められます。

身近に感じられにくい政治に関して、どのように身近に思えるようになるか、この課題に対してかながわハイスクール議会は「実際に体験する」というやり方で参加した高校生に政治についての関心を高める機会を提供しているのだと感じました。

それは、ハイスクール議会の継続参加理由からも「神奈川県を自分たちの力でよりよくしたいから」など当事者意識が芽生えて継続を決めたという回答が見られました。

今後より多くの若い世代に当事者意識が芽生え、政治についての関心が高まることを願います。

高校生へのアンケートやインタビューで政治についての意識を深く知ることができました!

インタビューやアンケートにご協力いただいた高校生の皆様、ありがとうございました!

最後までご覧いただきありがとうございます。

また次の記事でお会いしましょう!