戦後80年を見つめ直す〜GIベビーの証言〜

GIベビーと取材

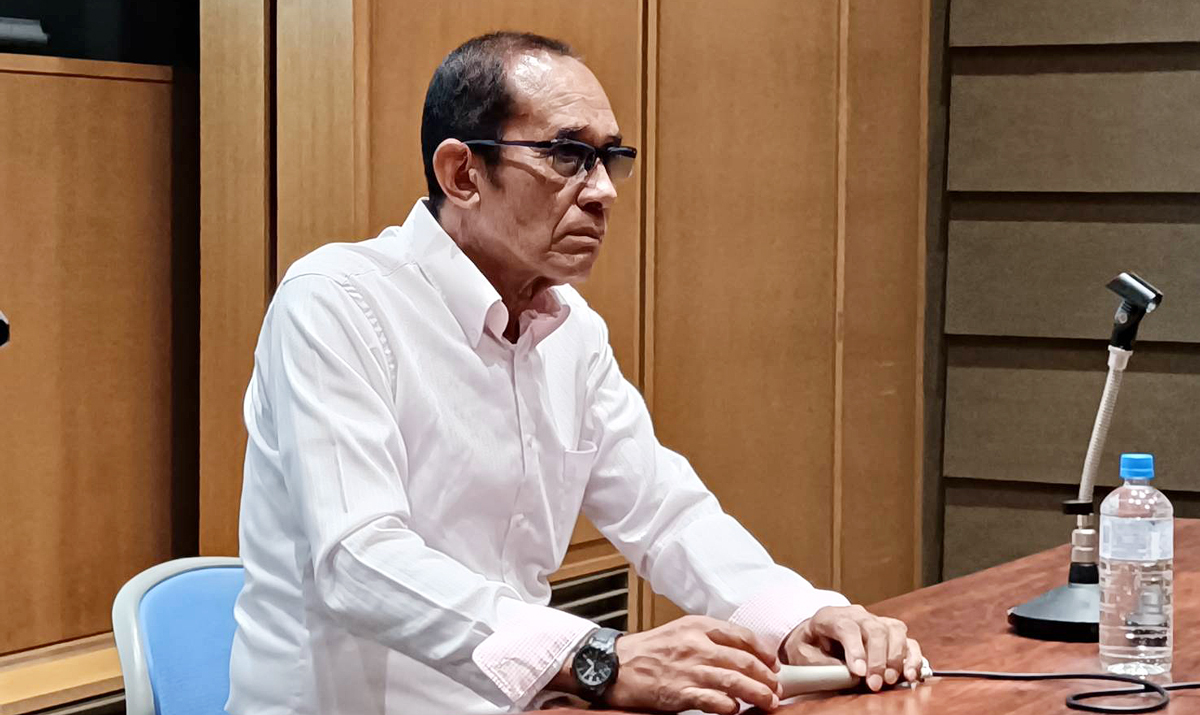

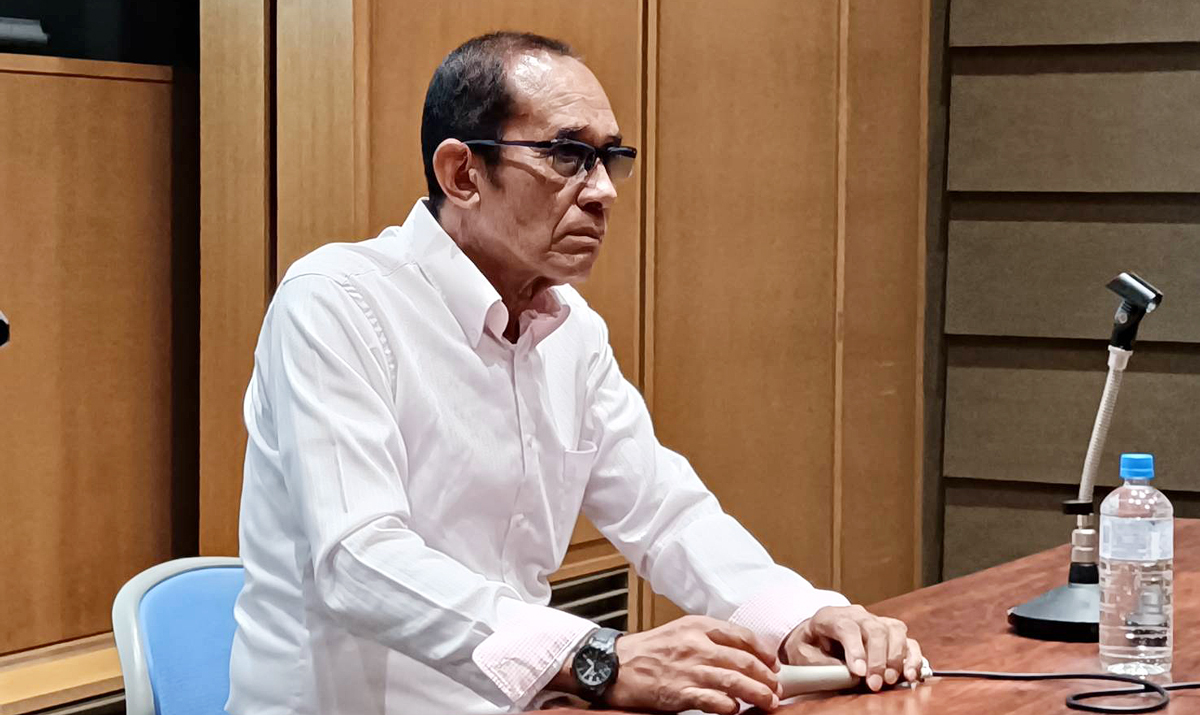

今回、私達は横浜都市発展記念館で開催された青木ロバァトさんの講演会を取材しました。青木ロバァトさんのお話に加えて、世間から「若者」として認識されている、戦争を体験していない私たちが、青木さんのお話から何を考え、それをどう伝えていきたいのかを発信するために、本記事では横浜市と切っても切れない関係にある「GI」ベビーについて取り上げました。

「GIベビー」とは何か

GIベビーとは、1945年の終戦からサンフランシスコ平和条約が発効されるまでの、連合国軍が日本を占領していた時期に、GI(注:アメリカ兵を意味する俗語)を中心に、連合国軍兵士と日本人女性の間にもうけられた子どもたちの事です。

今回、横浜都市発展記念館で開催されたイベントで講演者を務めた青木ロバァトさんも、横浜市内で「GIベビー」として過ごされていました。

青木ロバァトさんについて

青木ロバァトさんは、前述通り「GIベビー」として過ごされた経験を持たれています。青木さんは、横浜都市発展記念館が開催した特別展「戦後80年 戦争の記憶」の関連記念講演「当事者が語る『GIベビー』の記憶」(2025年9月15日開催)において、GIベビー当事者として、特別展担当者と対談形式で講演されました。

GIベビーとして生まれたことの苦悩

1948年(昭和23年)、青木ロバァトさんは、米軍一等軍曹と日本人女性・ゆきさんとの間に生まれました。

日本は戦後間もない混乱期でしたが、父親の階級もあり当時は戦後とは思えないくらい裕福な家庭で育ったと語ります。

父親がアフリカ系の黒人で、「混血児」の中でも目を引く容姿でしたが、当時米軍が恐怖の対象であったという成人の日本人は父親を恐れており、差別からの暴力は子ども同士の喧嘩という形でした。

しかし、安定した日々は続かず、妹・マリさんが生まれた翌年、父が突然アメリカに帰国。

「『帰った』というより 『消えた』という印象だった」という青木さん。父がいなくなったことで、これまで何もしてこなかった大人の日本人からも冷たい視線が送られるようになります。

見ず知らずの大人から「国に帰れ」などの差別的な言葉を投げられるように。それを見た子どもが大人の言葉を真似をするようになり、いじめも加速。

「敵国の人間」というだけで後ろ指を刺される日々が続き、母・ゆきさんも涙を流す日々が続きました。

ゆきさんは子ども二人を養うためバーで勤務をしていましたが、生活的に余裕がなくなったことで妹・マリさんを養子へ、青木さんを「ファチマの聖母少年の町」(現在の大和市)という愛児園に預ける決断をします。

青木さんは当時8歳。マリさんとはそれきり生き別れ、生涯会うことはありませんでした。

近年になり青木さんがメディアの協力を得て調べたところ、マリさんは養子に出されてから数年後に亡くなったことが分かります。母・ゆきさんには「最期まで亡くなられたことを打ち明けられなかった」と語りました。

GIベビーの集まる「ファチマの聖母少年の町」では、養子をもらいにくる在日米軍も少なくありませんでした。しかし、青木さんらのようなアフリカ系、所謂「黒人」は引き取り手が無く、肌の黒い子ども達ばかりが残されていきました。

日本人から「敵国の子ども」という視線を向けられ、米軍からは「黒人の混血児」であるという視線を向けられた青木さんは「差別の苦しみは当事者でないとわからない」と言います。

中学校を卒業後、車体整備工場に就職。

以降も差別を受けた青木さんは、次第に「人と関わらない仕事」を探し出すようになります。

転職を十数回繰り返し、先日退職なさるまではタクシードライバーのお仕事をされていました。そこで「人生で最も衝撃的だった出来事に遭遇した」と語ります。

「外国人か。」と高圧的な態度で乗車してくる客に悩まされる中、一人の温厚な男性に生い立ちを聞かれた青木さん。

すると突然男性は「車を止めてください。」と言い、青木さんは困惑しながらも車を停車します。男性は車を降りるとその場で土下座し、「すみませんでした。」と謝りました。

青木さんは「嬉し涙で視界がぼやけ、しばらくその場で車を止めて泣いていた」と言います。

敵国の子どもとして差別を受け続け、大人からも子どもからも心無い言葉を投げられていた青木さんは「日本人にもそんなことを言ってくれる人がいるのかと、当時は大変衝撃だった」と講演でも涙を流しながら語りました。

まとめと感想

今回、青木さんの講演を聴いて、「終戦してすべてが終わったわけではない」ということを改めて実感しました。父親の帰国後、突然大人から冷たい視線を浴びせられたり、それを見た子どもがそれを真似て青木さんをいじめたり、など。教科書や学校で学ぶようなステレオタイプな、それで想像できるような偏見と違い、実際にどういう環境の下で、どういう偏見やいじめがあったのかを聞くこと自体が初めてであり、「想像」と「実態」の違いにも驚かされました。

青木さん含めGIベビーの方々が受けたような偏見やいじめをなくすには、どうしたらよいのでしょうか。私には、とても時間が解決してくれるような問題では無いと感じました。今年で戦後80年。戦争の惨禍と偏見、いじめを受けた方々も、ご高齢になられてしまい、その記憶をどう残していくのかが取り沙汰される昨今。戦争体験者と戦後すぐに生まれた方々が受けたという同じ過ちを繰り返さない為にも、例え戦後100年が過ぎようとも、社会全体でどのように記憶を繋ぎ、今後に生かしていくのか。青木さんの講演で、そう問われているように感じました。

深江

青木さんは講演の最後、「戦争が全部悪い」と何度も繰り返していました。

「ご自身の経験を公開することで、世の中に一番伝えたいことは何ですか」という私たち政治の村Studentsの記者の問いかけに対しても、迷うことなく「とにかく戦争が悪いということを伝えたい。教育や環境が子どもを育てるのだから、戦争だけは絶対にダメだ」と強く語りました。戦後80年、私達は教科書や本など媒体でしか「戦争」を知りません。

青木さんは自分より何倍も不幸で苦労した愛児園の仲間たちがたくさんいると語りました。書面一枚で戦争が終わっても、苦しみや葛藤は差別という形で人々の人生に深く刻まれています。

戦争がもたらした傷は年月が癒してくれるものではなく、社会全体が向き合わなければならない記憶として残り続けているのです。

青木さんの講話を通じて、「戦争はまだ終わっていない」と痛感しました。

戦後80年のいまこそ、私たちは戦争をどう受け止めどう後世に伝えていくのか、そしてどうしたら戦争を繰り返さない社会を築いていけるのかを考えることが大切だと思います。 井上